Entwicklung

SEPA steht für den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem alle Zahlungen wie inländische Zahlungen behandelt werden. Seit dem Start von SEPA im Januar 2008 wird nicht mehr zwischen nationalen und grenzüberschreitenden Zahlungen unterschieden. Nutzer von Zahlungsverkehrsdienstleistungen können mit SEPA bargeldlose Euro-Zahlungen von einem einzigen Konto innerhalb Europas vornehmen und hierbei einheitliche Zahlungsinstrumente (SEPA-Überweisung, SEPA-Lastschrift und SEPA-Kartenzahlungen) ebenso einfach, effizient und sicher nutzen wie die bisherigen Zahlungsinstrumente auf nationaler Ebene.

SEPA führt zur Verwirklichung eines einheitlichen Binnenmarktes im bargeldlosen Zahlungsverkehr. Bisher war der europäische Zahlungsverkehrsmarkt stark fragmentiert. Jedes Land verfügte über eigene technische Standards, z.B. in Bezug auf die Kontonummern-Systematik oder das Datenformat für den Zahlungsaustausch. Auch die Zahlungsverfahren selbst waren in jedem Land unterschiedlich ausgestaltet, so bestehen z.B. Unterschiede zwischen dem deutschen und französischen Lastschriftverfahren. Mit SEPA werden nun einheitliche Verfahren und Standards implementiert, mit denen Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen genau so effizient, kostengünstig und sicher abgewickelt werden können wie nationale Zahlungen. Die Abschottung der bisherigen nationalen Märkte wird zu Gunsten eines einheitlichen Zahlungsverkehrsmarktes aufgehoben und europaweiter Wettbewerb geschaffen. SEPA betrifft somit nicht nur den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, sondern soll zu einer vollständigen Integration der nationalen Zahlungsverkehrsmärkte führen.

Zur Steuerung der SEPA-Aktivitäten wurde im Jahr 2002 der Europäische Zahlungsverkehrsrat (European Payments Council; EPC) gegründet. Zu den rund 70 Mitgliedern zählen, neben den europäischen Bankenverbänden, vor allem nationale Bankenverbände und große Kreditinstitute. Der EPC entwickelt die gemeinsamen europäischen Regeln für SEPA-Überweisungen, SEPA-Lastschriften und SEPA-Kartenzahlungen. Auf nationaler Ebene ist die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) unter Mitwirkung der Deutschen Bundesbank in die Entwicklung von SEPA eingebunden. Die Deutsche Bundesbank und die übrigen Zentralbanken des Eurosystems fördern den SEPA-Gedanken und begleiten die Arbeiten des Kreditgewerbes aktiv im Rahmen ihrer politischen „Katalysator“-Funktion.

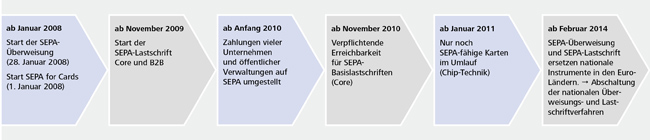

Der Weg zur Single Euro Payments Area (SEPA)

ab Januar 2008

Start der SEPA-Überweisung (28. Januar 2008)

Start SEPA for Cards (1. Januar 2008)

ab November 2009

Start der SEPA-Lastschrift (Core und B2B)

ab Anfang 2010

Zahlungen vieler Unternehmen und Öffentlicher Verwaltungen auf SEPA umgestellt

ab November 2010

Verpflichtende Erreichbarkeit für SEPA-Basislastschriften (Core)

ab Januar 2011

Nur noch SEPA-fähige Karten im Umlauf (Chip-Technik)

ab Februar 2014:

SEPA-Überweisung und SEPA-Lastschrift ersetzen nationale Instrumente in den Euro-Ländern.

Abschaltung der nationalen Überweisungs- und Lastschriftverfahren

SEPA steht seit Januar 2008 jedem Zahlungsdienstleister, Wirtschaftsunternehmen und Verbraucher in allen Ländern der Europäischen Union (schwerpunktmäßig den Euroländern) sowie in Island, Lichtenstein, Norwegen, Monaco und der Schweiz zur Verfügung. Über 4.500 Zahlungsdienstleister bieten ihren Kunden die SEPA-Überweisung an. Fast 4.000 Zahlungsdienstleister nehmen am SEPA-Lastschriftverfahren teil. Arbeitstäglich werden im Euroraum über 210 Millionen unbare Zahlungsverkehrstransaktionen getätigt. Davon entfallen über 90 % auf Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen und sind somit potentiell in SEPA durchführbar.

Das Eurosystem bewertet die Fortschritte hin zum einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsmarkt regelmäßig in seinen SEPA-Fortschrittsberichten. Der 7. SEPA-Fortschrittsbericht wurde im Oktober 2010 veröffentlicht.